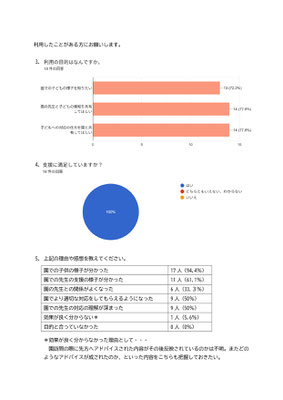

■2024年度 園訪問アンケート(2025年5月22日)

園訪問(保育所等訪問支援・家庭連携)は、集団生活を支援する取り組みで、日中子どもたちが多くの時間を過ごす「保育園」「幼稚園」などに訪問支援員が訪問し、集団生活の適応をサポートします。

荻窪では、保育園や幼稚園での認知度は高まってきており、利用希望者及び訪問件数が増えています。

2024年度の利用者へのアンケートの結果を掲載いたします

■学生さんの施設見学(2024年11月29日)

★感想をお寄せくださいましたので、以下に紹介いたします。(一部抜粋)★

・発達領域で働く作業療法士は少ないため、今回療育施設で実際に働いている方の意見を聞くことができてとてもよい経験になりました。

・大人は根性論で発達を促そうとするが、子どもが好きな遊び(作業)で関わりを持ち、夢中になる作業を提供することが大切であると学ぶことができた。また、その子どもに合わせた作業を用いて、作業の中のどこで困難しているのかなど評価(作業分析)を行いブラッシュアップさせることが大切だと学んだ。

・感覚が統合されて初めて粗大運動や目と手の発達などにアプローチをすることはとても勉強になりました。また、遊びは家でできることを施設でも実施することで、親が子供に対してどのように接すれば良いのかが分かるため、親の子育ての仕方もスキルアップするのだと思いました。子どもの発達の速度は個人差があり、興味のある物も異なるため対象の子どもの特性を把握し、親も気づかないことに作業療法士が気づき保育士に環境設定を行うよう提案したり、親の不安に寄り添ったりすることが重要だと思いました。

・1.2歳児の保護者相談ベスト3を見たときに、言葉が出ないことや言葉数が少ないことが1位であることに驚いた。1.2歳児は言葉数よりご飯を食べられない、食具が使えない方が問題として上がりやすいと思っていた。

・療育施設で保護者が相談し、OTなどの専門性の高いスタッフに助言をされて子どもと一緒に学んでいくことや、同じような境遇の保護者との接点ができるということから、子どもだけの療育施設ではなく保護者にもフォーカスされた設定になっているのだということを実感した。

・保護者が自分の子供の能力を低く見積もって身の回りのことをやってしまうことが多く、自発性の低下を招いてしまうことに対しても認識を修正していくことも大きな役割だなと感じた。

・集団ではなくひとりひとりに焦点を当てて、発達を促していたのをみて、素晴らしいと思った。作業療法の発達領域では子供と接することが多いと思っていたけれど、保護者の方や保育士、教員などと関わることの方が多いと知って驚いた。

・不安や悩みがでた際に、『相談できる場所』『理解者がいる場所』とつくり、悩んでいる保護者の方の居場所を提供することもOTの役割のひとつであり、それが母子の心身の健康にもつながると感じた。

・今回の実習を通して、子供の発達過程に関わるうえでの考え方や接し方について細かく学ぶことができた。子供が必要な能力を獲得するにはすぐに獲得できるわけではなく感覚入力をはじめとした順序立てた流れが重要であるとわかった。また、ただ子供に対してそれらを行うだけでなく保護者にもアプローチを向けしっかりと共有していくことが一番大事なことであると知ることができた。

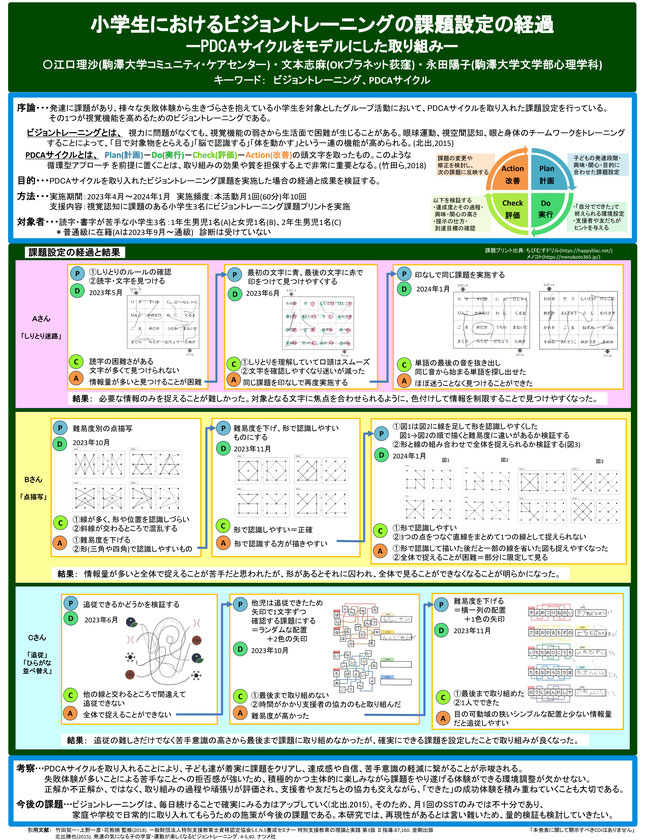

■研究発表(2024年3月3日)

小学生におけるビジョントレーニングの課題設定の経過

ーPDCAサイクルをモデルにした取り組みー

江口理沙(駒澤大学コミュニティ・ケアセンター)

文本志麻(OKプラネット荻窪)

永田陽子(駒澤大学文学部心理学科)

キーワード: ビジョントレーニング、PDCAサイクル

・テーマ「所属園との連携について」

・発表者

文本志麻 (プラネット荻窪 児童発達支援管理責任者 公認心理師 臨床心理士)

元井沙織 (プラネット関町 児童発達支援管理責任者 公認心理師 臨床発達心理士)

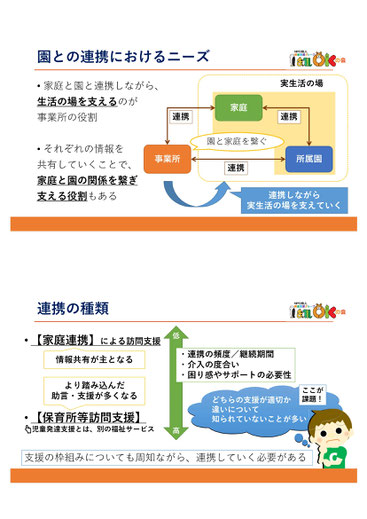

OKプラネットでは、家庭と園と連携しながら、生活の場を支えていくために、園訪問に力を入れています。

その取り組みについて「2022年度 杉並区発達障害児地域支援講座 実践報告会」にてポスター発表を行いました。

所属園との連携とは、利用者及びご家族等に対する相談援助等の支援事業のひとつです。

具体的には、保護者の方のご要望を受けて、児童発達支援事業所のスタッフがお子さんの通う保育園や幼稚園を訪問し、情報共有を行うことで、園・家庭・児童発達支援事業所の連携を図り、適切な支援につなげていく活動です。

①保育所等訪問支援事業の福祉サービス

②児童発達支援事業の一部(関係機関連携)

として行われます。